规则真空——谁有权定义数字世界的"法律"?

数字时代的根本矛盾:技术无国界,但权力有主权。

数字战场的规则博弈

在这场数字规则的博弈中,各国政府、科技巨头、公民社会组织正在展开一场复杂的多方角力,试图在数字空间中确立自己的话语权。

探索数字时代下法治的新内涵与实践路径

数字时代的根本矛盾:技术无国界,但权力有主权。

在这场数字规则的博弈中,各国政府、科技巨头、公民社会组织正在展开一场复杂的多方角力,试图在数字空间中确立自己的话语权。

数字法治是信息化浪潮下数字技术与法治融合发展的产物,是"数字法治化"和"法治数字化"双重过程的结果。

数字法治化,在内涵上,就是法治理念深度植入数字化改革过程,并进行全方位的制度规范保障。对党政机关整体智治、数字经济、数字社会、数字政府建设中遇到的法治命题进行系统扫描、理念重塑、理论重构和制度重建,并通过立改废释促进法治对数字化改革各领域的制度供给和保障。

法治数字化,在内涵上,就是将数字化技术、思维、认知统筹植入法治建设全过程各方面,对法治建设体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位、系统性重塑。

理解数字法治,需要我们突破传统法学思维的局限,在尊重法治精神的基础上,积极应对数字技术带来的新型法律关系和法律问题。数字法治不仅关注法律适用的数字化转型,更强调数字空间秩序的法治化建设。

图1: 数字法治的双重维度构成

人类社会发展历程中经历了几次重大革命,每次革命都深刻改变了生产方式、社会结构和思维模式。这些革命性变迁为我们理解数字法治的历史定位提供了宏观视角。

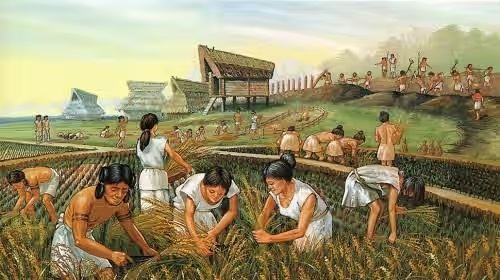

从采集狩猎转向定居农业,驯化动植物。

灌溉、轮作、农具改进。

人口增长、城市兴起、社会分工、私有制和阶级分化出现。

早期农业社会示意图

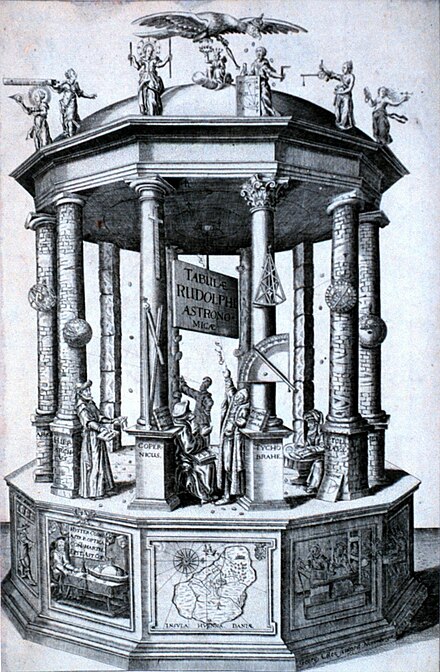

科学方法(观察、实验、逻辑推理)取代传统权威。

哥白尼日心说、牛顿力学、生物学与医学进步。

理性思维兴起,为工业革命奠定知识基础。

科学革命时期的实验场景

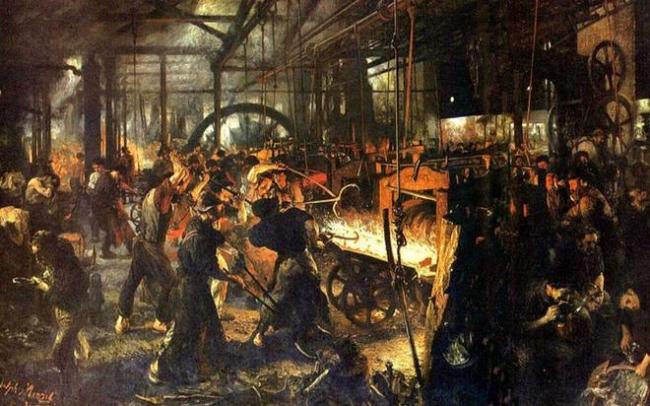

机械化生产取代手工劳动,能源(蒸汽机、电力)革新。

纺织机、铁路、炼钢、化学工业。

城市化加速、资本主义扩张、社会不平等加剧、全球化萌芽。

早期工厂与蒸汽机

数字化技术与互联网普及。

计算机、半导体、人工智能、大数据。

全球经济互联、知识共享加速、隐私与伦理挑战凸显。

数字时代的互联网与智能设备

数字法治正是在信息革命的大背景下应运而生。了解人类社会重大变革的历史脉络,有助于我们更深入地理解数字法治产生的历史必然性,以及它所肩负的时代使命。每一次革命都带来生产力的提升,同时也引发新的社会关系和治理需求,数字法治正是回应信息革命带来的新型社会关系和治理挑战的重要实践。

数字时代带来了人类生活方式和社会形态的深刻变革,主要体现在以下几个方面:

人类同时生活在物理空间和数字空间中,这两个空间相互交织、相互影响,主要体现在以下三个方面:

案例:"东数西算"工程 - 全国一体化算力网络体系

创新效果:通过构建全国一体化大数据中心协同创新体系,优化算力资源配置,实现东部算力需求与西部能源优势的精准对接。

人与机器的交互已成为日常生活的重要组成部分:

影响:人机协同程度提升,生活效率提高,但也带来对技术依赖等问题。

个人和社会的数字特征日益重要:

影响:数字权益保护需求增加,个人数据安全更受重视。

数据驱动和智能算法改变了传统决策方式:

影响:决策更加精准高效,但也需警惕算法偏见和过度依赖。

美国国防部近期授予Scale AI公司"雷神锻造"原型项目合同,旨在通过人工智能提升大规模军事决策效率。该项目整合安杜里尔的数据共享系统Lattice、微软的大语言模型以及Scale AI的定制化人工智能代理,以快速处理海量数据、模拟军事场景并生成最优决策方案,取代传统的参谋演习。

"雷神锻造"作为"联盟联合全域指挥与控制"(CJADC2)计划的一部分,初期将在印太司令部和欧洲司令部部署,并计划扩展至美军全部11个作战司令部。

这些特征相互关联、相互影响,共同构成了数字时代的基本面貌。理解这些特征对于把握数字法治的发展方向具有重要意义。